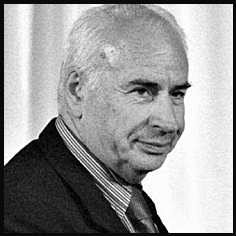

Umberto

VICARETTI

Umberto Vicaretti è nato a Luco dei Marsi, in provincia dell’Aquila, nel 1943, e vive a Roma. Ha pubblicato le raccolte di poesia: La Terra irraggiungibile (Ibiskos, 2006, prefazione di Vittoriano Esposito), Inventario di settembre (Blu di Prussia, 2014, prefazione di Nazario Pardini e postfazione di Pasquale Balestriere), Inchiostri digitali – Contemporaneità (con altri quattro autori, Blu di Prussia, 2016). È presente in numerose antologie e in opere di storia della letteratura, tra cui: La poesia etico-civile in Italia (Bastogi, 1997), La poesia centro-meridionale e insulare (Bastogi, 1999), La poesia “onesta” (Bastogi, 2006), L’evoluzione delle forme poetiche (Kairòs Edizioni, 2013). Laureatosi in Filosofia con Guido Calogero presso l’Università La Sapienza di Roma, è stato prima docente, poi dirigente scolastico. Dall’Università Pontificia Salesiana è stato insignito della Laurea Apollinaris Poetica.

POESIE

Non chiedermi prodigi

(versi da un testamento)

Vedi, mia cara,

—————-il giorno è stato un lampo

abbacinante, luce incorruttibile

(sospese ed esitanti le clessidre,

immemori e incolmabili di baci).

Ma ora tu non chiedermi se l’Orsa

inventa nuove rotte, e se la luna

cova furiosi incendi o fatui fuochi.

Non chiedermi prodigi:

ho mani arrese alla dimenticanza,

i fiumi disseccati nelle vene.

Cerco parole a sciogliere grovigli,

versi incrostati e raggrumati sogni;

ma vuota è la faretra e il foglio è sabbia,

disabitato alveare.

Il mondo ha dissipato fiori e voli,

sepolto l’innocenza ed il perdono

(stremato e affranto smuore il girasole).

Ora contiamo i giorni come i grani

consunti d’un rosario.

Siamo istanti di tempo atomizzato,

cara, precipitata e franta luce,

un labirinto d’irrisolti abbracci,

sfiorite le promesse,

lasciate ad ossidare come a ottobre

le foglie a questo vento.

Eppure accenderemo un tempo nuovo,

con le albe seminate ai nostri rami,

dopo che avrà smorzato, il Lampionaio,

le ultime stelle agli occhi della notte.

Ritorno a Copenaghen

Questa è la foto di Michael Nielsen,

autista danese di Tir.

———————–C’è anche

un mazzetto di fiorellini stinti,

aggrappati alla minuta croce

di legno disseccato

piantata oltre il guard rail.

La strada provinciale che da Luco

sale adagio, distratta dolcemente,

al fontanile in cima a San Vincenzo,

un’ansa ha in quel punto più sinuosa,

forse segreto transito per altre mete.

Qui col suo camion Michael si adagiò

su un fianco; nessuno sa se fu per riposare,

o se di lì prendesse a misurare

lo spazio che separa, interminabile,

il Fùcino dal porto a Copenaghen.

Lì adesso ancora c’è qualcuno che,

se appena tende il cuore, può sentire,

muto, il richiamo della Sirenetta.

Il prezzo da pagare

A Mario Luzi

Batte alle porte

delle città segrete anche il Bisenzio,

e il tempo si fa già reliquia.

L’ultimo tuo canto, grido

dolente in forma di mimosa, è stato

per le donne celate di Bagdad

(invano geme ancora Ipazia, il cuore

sparso tra le pietre del sagrato

delle chiese dissacrate).

Amico lieve che ci lasci

scrigni di parole adamantine

(noi qui ancora in viaggio

verso misteriosi approdi), anch’io

ho grumi rappresi

di memorie e un tarlo: se pena

da scontare per ogni nuovo giorno

sono gl’inesausti mostri

di questo aggrovigliato labirinto.

Se il prezzo da pagare ad altra luce

è questo calice d’assenzio, noi

crocifissi e vinti a ogni altro Male.

Dicotomia del fuoco – 1

Ho attraversato questa terra come

un Cristo senza il lampo dei prodigi

né mappe per le rotte della luce.

Solo le croci, tutte, le ho portate

(sfogliavo appena l’alba e l’orologio

aveva ormai già tutto dissipato,

in un istante in cui s’eterna il Male,

il tempo d’Hiroshìma e Nagasàki,

fermo il silicio in tutte le clessidre).

Ho attraversato questa terra mentre

da remote stazioni d’abbandono

interminato e flebile saliva

sommesso un coro d’anime smarrite:

Bergen-Belsen, Sant’Anna di Stazzema,

My Lai, Beslan, deserto di Srebrenica…

Qui sono stato un giorno a ricomporre

palpitanti coriandoli di cuori

e le disperse voci dei bambini,

confuse insieme al fumo dei camini,

in viaggio verso le costellazioni.

A quelle croci, all’utopia di pace,

chiedemmo immeritate redenzioni

giurando con la mano sopra il cuore.

Credemmo rifiorito il sogno.

—————————-Eppure,

bruciano ancora Gerico e New York.

Dicotomia del fuoco – 2

Ho attraversato questa terra quando

la sera era un approdo di dolcezze

e buona, tra gli alari dei camini,

ardeva inesauribile una fiamma

febbrile al ciocco vivo degli abbracci.

Ora che l’equinozio di settembre

declina già la luce verso l’erba,

lasciatemi per dono, ve ne prego,

di questa terra esausta un palmo indenne

dal grido della porpora e del fuoco:

ho smarrito la cetra, e più non ho

né luminosi accordi, né parole

d’ambra per mitigare le ferite.

Ho cantato la fiamma che non cede

al volgere dei cosmi, alle stagioni:

quella che al passo trepido dei Lari

tremula nell’approdo ci precede;

e l’altra che tenace ancora accende

falò inestinguibili nel cuore

(lei Bàuci ed io Filèmone chiedemmo

uguale l’ora al passo dell’addio).

Lasciatemi così,

——————nel rogo ad ardere,

incendio che gentile mi consuma.

La Terra irraggiungibile

Salpare è forse l’ultima scommessa,

gettare il cuore oltre la linea d’ombra

ad inseguire il sole ad occidente.

Chissà se limpida è la rotta a prua

e se la stella brilla ancora a Nord,

ma il guscio vacillante che ci culla,

seme affidato ai vortici del mare,

è già salvezza, è già Terra Promessa.

L’onda che incombe ad innalzare muri

– sipario che rabbrivida e sgomenta –

è forse tempio aperto che ci salva,

o forse è già presagio:

rinasceremo in terre amiche, oppure

torneremo all’abbraccio di conchiglie,

ai serti insanguinati di corallo.

Ecco, è già tempo di scalare il cielo:

l’approdo ha braccia immense,

attese immemorabili

(il pane ha dita rosa in cima al sogno

antico di chi parte).

Fu lungo il viaggio, incerto l’orizzonte.

Ora ci accoglie un chiuso labirinto

(è lieve la carezza delle alghe),

ed il silenzio è grido che lasciamo

agli usci abbandonati delle case.

Eppure ancora splende, ammaliatrice,

la Terra irraggiungibile che chiama

alle incantate luci delle torri

(noi temerari che sfidammo il vento,

diseredati fummo anche del sogno).

Rose di Plymouth

A mia figlia

Roma di notte trattiene il respiro,

scorda il rugghio del giorno, le sirene,

pulsa nel lampo giallo dei semafori.

I manichini dentro le vetrine

spente strizzano l’occhio,

sbirciano caso mai se dentro ascolti

nuda la loro stessa solitudine.

Breve ho una fitta tra i passi e i capelli,

sento la voce che viene da nord:

ho una rosa che fiorisce a Plymouth,

tra Regent Street, seven, and the University.

All’angolo del Corso, inanimate

eppure vive, sostano alle porte

sagome senza nome né memorie,

avviluppate in cumuli di cenci.

Risalgo i Fori e sento

che tutto consumato è questo tempo,

reperto anch’io tra le colonne e gli archi.

Cerco profili e un moto impercettibile

tra l’erme a rivelare una presenza.

Disdico abbracci. Niente

lega il mio sangue ormai a questa terra,

mentre dipano il filo che mi porti,

come una volta Roma, oltre le Gallie,

antiche rotte, in cerca della rosa.

Sale azzurrino il fumo dai camini

Buchenwald, 11 aprile 2010

Sale azzurrino il fumo dai camini,

oggi, nell’aria tiepida di Buchenwald,

ma incerta ancora è l’anima del legno.

Anche qui cresce l’erba a primavera,

forse perché i più piccoli non sappiano

che a volte sono i semi dell’assenza

a germogliare invece dei rosai.

Non so se questa è linfa che risale,

indenne al fuoco, all’ossido, alla neve,

dalle disperse fibre dei bambini,

quelli che un giorno presero a cantare

nelle baracche del Piccolo Campo,

prima che ne seminasse il vento

voci spaurite, riccioli, preghiere

(di Anna non rimase che un saluto,

superstiti soltanto le parole).

Sale azzurrino il fumo dai camini,

oggi, nell’aria tiepida di Buchenwald.

Ha un canto lieve, e non sa tacere.

Scrivimi che stai bene

Lettera

Già sale al borgo antico un’altra luna,

in questa sera dove più non sei.

E’ tanto che ti cerco e aspetto un segno:

pace e perdono più non mi appartengono,

ed è ferita, questa, che fa male.

Perciò ti prego, Madre

(tu che di noi già sai),

———————scrivimi che stai bene,

che il filo d’ombra acceso nei tuoi occhi

non era che il riverbero del vespro,

un guizzo breve e innocuo del tramonto.

Scrivi, scrivimi presto:

di te, di pa’, di voi non so più nulla.

Non so se in quell’altrove,

che invera un altro tempo,

gentile c’è chi forte vi sostiene

e lieve vi dà il braccio ed apre porte

a mitigare i transiti nascosti.

Nessuno qui più abita le stanze,

la vecchia casa sanguina di assenze,

arresa e muta grida il suo silenzio.

Eppure aspetto trepido, una sera,

dalla finestra aperta la tua voce

cercare il me bambino perso ai giochi,

superbo re dei vicoli e del vento.

Ma intanto che io scrosto palmo a palmo

rubini e stelle ai cieli dell’infanzia,

dal tempo chiaro e indenne in cui tu vivi

prendi una rosa e scrivi,

———————scrivimi che stai bene.

Canzone di Orfeo

Non temere, mia cara:

il lieve smarrimento che ci prese

non è che la vertigine del tempo,

il perso sguardo che gettiamo in fondo

al lampo azzurro della nostra vita,

a quando ignari noi ci apprestavamo

al misterioso gioco delle parti.

Ereditammo da quel giorno chiaro

promesse e voli, un balzo tra le stelle.

Cercammo il vento, ma da quella terra

più non abbiamo dissepolto il cuore,

messo a dimora come una reliquia

tra gli ori scintillanti dell’infanzia,

dentro lo scrigno, all’ombra dell’acacia.

Di lì spingemmo al largo, ciurma gaia,

nel mare sconfinato del canale,

velieri favolosi, audaci barche

salpate al vento delle nostre bocche.

Fui mozzo e capitano, Ulisse e Palinuro;

tu eterna ammaliatrice mia sirena,

terra promessa, fiume d’erba quieta.

Porto sicuro al grido mio di nàufrago

fu il dardo luminoso dei tuoi occhi,

che trepida accendesti nella notte.

Perciò ti prego, cara, non smarrirti

dentro il lampo dell’ora che si sfalda.

Torneremo ai crocicchi delle stelle

a sfogliare ventagli di conchiglie:

tu, scampata Euridice che risali

a un nuovo giorno ed io,

————————–rinato Orfeo,

che i passi tuoi precedo lievi e canto,

senza voltarmi canto gli occhi tuoi.

Il grido della rosa

Arreso alle ombre già s’incurva il giorno,

questa scommessa che giocammo ai dadi,

l’avere e il dare al volgere di lune,

un grido e una preghiera a ogni caduta.

Più non mi tenta ormai l’irraggiungibile,

perfetta geometria del girasole

(perla del caos,

—————o forse orma d’Eterno?).

Le luci che s’accendono

su questo cielo che sovrasta i cosmi

hanno perduto il brivido dell’ora

che trepida in aprile s’apprestava

a incoronare le costellazioni.

Sfoglia ancora le bluse della luna

l’arco del sole, e ancora

seduce amanti il fremito di Sirio.

Ma noi sappiamo il grido della rosa,

il suo martirio al vento dell’autunno.

Abbiamo attraversato questa vita

alzando vele indomite ai naufragi,

noi argonauti che inseguimmo il sogno.

Sfaldano ancora il cuore il rosso e il nero

(tenace è la memoria dei papaveri!…),

ma il tempo è tutto consumato, ed ora

domano fuochi l’ossido e la neve,

spengono soli, accendono silenzi.

Fermo il respiro e sento

le voci che cantarono il mattino

(se appena accosti il cuore e ascolti, cara,

la sera è un’urna viva di memorie,

volo accorato d’archi, incantamento).