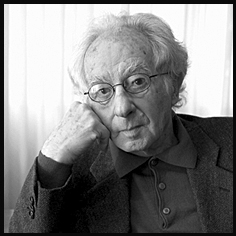

Alfredo

GIULIANI

Alfredo Giuliani è nato a Mombaroccio, in provincia di Pesaro Urbino, nel 1924 e viveva a Roma, dove è morto nel 2007. Le sue raccolte di versi: Il cuore zoppo (!955), Povera Juliet e altre poesie (Feltrinelli, 1965), Il tautofono (Scheiwiller, 1969), Chi l’avrebbe detto (Einaudi, 1973), Nostro padre Ubu (Cooperativa Scrittori, 1977), Versi e non versi (Feltrinelli, 1986), Ebbrezza di placamenti (Manni, 1993), Furia serena. Opere scelte (Anterem, 2004), Dal diario di Max. Pensieri e ridevoli patacchi (Marini, 2006). Ha fatto parte del Gruppo 63 e nel 1961 ha curato la pubblicazione dell’antologia I novissimi. È stato direttore responsabile della rivista del Gruppo 63 Quindici fondata a Roma nel 1967 e ha collaborato al quotidiano La Repubblica e alle riviste Il Verri, Il cavallo di Troia, Testuale e Gradiva. Nel 1970 ha pubblicato per Einaudi un suo racconto in prosa della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso e nel 1972 da Adelphi il romanzo Il giovane Max. I saggi sono raccolti in Le droghe di Marsiglia (Adelphi, 1977) e Autunno del Novecento. Cronache di letteratura (Feltrinelli, 1984). Ha tradotto opere in versi e in prosa di James Joyce, Dylan Thomas, Edwin Arlington Robinson, Ben Jonson, Alfred Jarry, Henri Michaux, Thomas Stearns Eliot e il Pericle di William Shakespeare.

http://it.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Giuliani

http://www.treccani.it/enciclopedia/alfredo-giuliani/

POESIE

da VERSI E CONVERSI

La cara contraddizione

Illesi, piaga o errore non badiamo.

Spande il sangue prodigio degli anni.

Azzurri i selciati dell’alba.

Circonclude il tramonto noi che tramontiamo.

Impaziente, paziente sempre il ritmo s’attarda

e conviene al presente fedele. I vuoti

son pieni, realtà fantasma realmente.

Vivere, lungo lungo l’attimo è buona guardia.

Distinzione di fini riconosce uguale,

getta via la paura la cara contraddizione,

del passo incespico fa una danza.

Ritorce l’offesa un dolore speciale.

Insaziato groviglio di ciò che non accade,

tenerezze orribili della mediocrità.

Il naufrago è onorato con il suo rottame,

il malcompiuto un flusso storico pervade.

Violenza di pulcinella, disciplina da caporale.

L’avida smorfia è tuttofare e disfare.

Di sorte in sorte la spola s’incanta,

il meglio viene vestito del male.

Come il malato nel giardino dell’ospedale,

nel paese dell’anima va tedioso lo spettro;

confuso dalla brezza e dai colori della nube,

il mistero aborre le corsie dell’abissale.

Morire, come vorresti? Fare ponte al passaggio.

Non corteo d’elezione, non pietoso trapasso;

né contesa né approccio aver rinviato,

mancanza supplita con spurio coraggio.

Tutto a grazia e giustizia aver innalzato

in continuato fervore e riparazione;

i mostri dell’infanzia, le fioche persone,

nel volo mancino obblighi e colpe rovesciato.

A che servono i grimaldelli la ruggine la chiave,

il crepitio delle cicale nel crogiolo dell’estate?

Esplodono i gonfi propositi nel cuore, il cane latra

alla porta, la luna appende un riflesso alla trave.

C’è un’avventura che si chiama ragione,

margine della misura e dello smisurato.

La prima idea fu l’evento, stupore proclamato

d’essere e tempo nella coniugazione.

Recita un grido, adora un albero di vita,

pensa l’opera immane l’eroe nella desolazione.

Nell’agonia dell’ozio il dio ironico

l’ossessione che agì immune ricompensa.

Tenebra splende nel delirio aperto,

l’aversi al dare si conforma.

Sotto le palpebre la combustione del tatto.

Vita in morte, che sconcerto.

Molti nomi ha la terra. Pochi suoni

colmano l’ora, traboccano per dire

alla viva quiete moto rivelazione

di semi e figure che subito abbandoni.

Parola fu in origine voce dell’assente;

né tu l’ignori che, l’ombra capovolta,

scendi per l’aria ferita dal rombo dei motori

e tumultuare ascolti dal muto frangente.

Enfatica è l’unione del passo e della strada,

o sommessa nella felpa cauta e ansiosa,

o sotto la selce perduta; perduta nella febbre

che solleva i talloni, la voce palpita, richiama.

Viene l’enorme silenzio da sorpassare,

inevidenza assoluta s’accende nei dilegui.

Non sapere dove la svolta conduce

è il modo buono di pensare.

Vagabonda scarabocchia la terra,

chi ha temprato la punta alla mente?

La carta vetrata dei giochi, l’adulto coltello

che sbucciò l’evidenza dal niente.

Corpus. Frammenti di autobiografia

1.

Il vecchio Corpus che generò mio padre era nobile e pratico

e gli piaceva vivere con fantasia e agio; la nonna, plebea

d’estrazione e borghese nel fatto: congiunzione e patto

di curiose divergenze. da un ramo provenne generosa amabilità

e solida stravaganza; dall’altro ambizione e sospetto. Penso:

la plebe da cui sorgeva la nonna era giunte troppo presto

al traguardo; prepotente e impreparata al peggio.

Si spiega che la nonna, quando restò vedova (il nonno morì

di colpo a cinquant’anni), non seppe che sciupare il denaro,

dispotica per amore dei figli. La rovina economica fu rapida.

Per mio padre sposarsi non fu un’esperienza. Né cattivo, né buono;

né stupido, né intelligente. Buon cacciatore, ignora ugualmente

verità e pregiudizi; un ragazzo vivace che pigrizia e talento

per la musica (gli fu poi utilissimo), han cresciuto leggero

e mondato d’ogni sentire e turbarsi troppo intenso. Così sposò,

perché era bella, Annetta, la mite ardente, preda scovata in una caccia

nel paese accanto, fresco di mare colline e fattorie. La vedo

in una foto del ’23 (?), vestita di un morbido saio bruno, cinto

alla vita da un candido cordone francescano. Una moda

della provincia dannunziana.

2.

Intanto che disputavano sul mio stato e sulla famiglia spezzata,

fui messo in un collegio di preti e mi trovai orfano, derelitto

nonostante si giocasse al pallone e l’altalena nel campo

dondolasse i dolori, e m’ammalai tanto che non finii l’anno;

né dissi mai del prete finocchio che a notte scivolava tra i letti

cercando sotto le coperte i piccoli membri da masturbare,

e come mi ritrassi e mi lasciò stare però odiandomi perché ero bello

come una ragazzina e tenero d’abbandono; mi sentivo una colpa

addosso e volevo fuggire, sognavo un tunnel buio d’angoscia

dove andavo infinito.

3.

Un anno mio padre mantenne me e la nonna in una camera d’affitto

nel quartiere dei Giardini. La casa era lambita dai terreni

da vendere. La piazza del quartiere era un ventaglio ai piedi

della collina percorsa da un groviglio di rughe verdi e brune.

Cancellate stringevano case e giardini, facevano mistero

d’ogni angolo abitato, sentieri bizzarri e selvatici a una svolta

bruscamente si spezzavano. E si correva contro un muro, o

giù per soffici ripe e declivi a caccia di cavallette, alla cattura

dei grilli. Isole. E già l’amore macchiava di rosso le fronti

bambine, segreti per una dodicenne, per una veste bianca

dietro i cancelli, nel chiasso, nei canti delle sere d’estate.

Non si sapeva, e c’era uno struggimento, una rapina nei fiumi

del sangue piccino intorno alle segrete isole del tatto.

La notte il tonfo affascinante delle betoniere

covava la casa addormentata.

4.

Corpus, vuota il sacco, il peso delle parole morte cade addosso

al prudente. Prendere l’amore è nulla, ritrovarlo

è un milione di cose e una sola, terribile e lunga.

Da allora ero sempre innamorato. Portavo il mio soffrire

come una buia lanterna nel giorno che la notte, ogni notte,

fiammeggiava, come il ponte sognato sotto i passi del cuore

che voleva attraversarlo per raggiungere mia madre.

E lei giungeva, bella amata e dolorosa, al bimbo bisognoso

di lei sopra ogni altra cosa, ma senza sapere che il suo dolore

era anche il suo amore. Tra di noi c’era un muro

di sofferenza indicibile, una gioia di lacrime, una fuga, un bene

mai detto, rappreso intorno ai giochi e ai segreti.

Ti piacerebbe cambiare di casa, andare a vivere in città

con la mamma? Le sue parole erano troppo reali, paurose,

la mamma era reale e non restava come un gioco dolce e sicuro,

ma sempre tornava e se ne andava via sofferta e desiderata.

5.

Ciò che introduce all’estremo lembo del percepire

è uguale – coito morte e dolore – all’esplosione della luce,

ma portare questo buio veloce al confronto con la parola

è forse l’agire di un dio (pollicitus est ut abitaret

in caligine) – così vogliamo credere nel mito

6.

un giorno scoprii che puzzavo come la nonna

7.

Sballottata da opposti impulsi, periodicamente

la madre minacciava di andarsene,

il ragazzo imparò a diffidarne, staccarsene, imparò la pietà

e il rancore, la sospensione degli affetti, l’ironia ostinata.

8.

Nei tardi pomeriggi di quegli anni, inforcato

il cappello nero di paglia sulle tracce a torciglio

sopra le orecchie, la nonna trascinava il bimbo

alle novene o al maggio mariano. Renitente

all’assurda costrizione dei ginocchi, stranito di noia,

trattenevo gli scalpiti del cuore nell’odore stordente

di cera e d’incenso tra i mormorii paurosi delle litanie

echeggianti sotto le navate fino al soffitto altissimo.

Lugubre saliva e scendeva la voce falsa e simbolica

del predicatore. La nonna brontolava preghiere, ingobbita,

le mani raccolte sulla fronte sgranava il rosario.

A volte sentivo le rondini garrire a picco sui finestroni

mentre il cielo struggente imbruniva. Oppure girovagavo

per le navate fioche e irte di lisci meandri tra i pilastri

freddi a toccare, tra i riverberi delle sante candele.

9.

La passione di leggere, correre nel vento, popolare

di storie i giardini striminziti delle piazze di periferia,

essere capo di ragazzi, tramare ciò che amavo nei libri,

giochi furfanti libera vita strade d’avventura tipi segreti.

E come era acerba e liscia a baciare con casta ignoranza

la sorella del compagno, mentre già si cercava dal vano

d’una finestra lo sguardo-ombra misterioso della ragazza

più grande.

10.

Nel salotto rococò tappezzato di damasco giallo,

presso il panciuto scrittoio stava lo zio Corpus,

un po’ sghembo, in papalina rossa e vestaglione

color tabacco, le mani rosee sui braccioli della poltrona.

Arido tepore nel primo pomeriggio d’inverno. Luce

di neutra meditazione sulla faccia prelatizia; la fronte

rotonda e ostinata, il naso carnoso ricurvo, larghe

labbra rilevate da un disegno grasso, gli occhi glauchi,

lo zio Corpus destava il senso d’una saggezza inanimata.

Ordinata e futile ridondanza del salotto, che al ragazzo

intimava di farsi più piccolo, curvare le spalle e

le ginocchia. Entrando sentiva estraneità e obbligo.

11.

Amo i gabbiani, pensarli quando al tramonto tornano le barche

della pesca le avanzano i gabbiani e intorno trasvolano voci

d’ali bianche, allegri e affamati, ma non entrano in porto

e li vedi nel pallore della sera riprendere il largo della baia.

Scortiamo i caldi saputi pensieri al loro porto, la mente

è universo per gabbiani e barche e pesci morti.

12.

Tu verità parola di ferro ruggine e chiave

apri la porta che soffia un tallone di vento

sulla testa di legno la candela sta sopra le botte

in cantina e il muschio è un guanto d’erba

sulla fronte incatramata scioglimi da tutta l’eredità

cigola sugli errori porta e mandami incontro

il mio spettro.